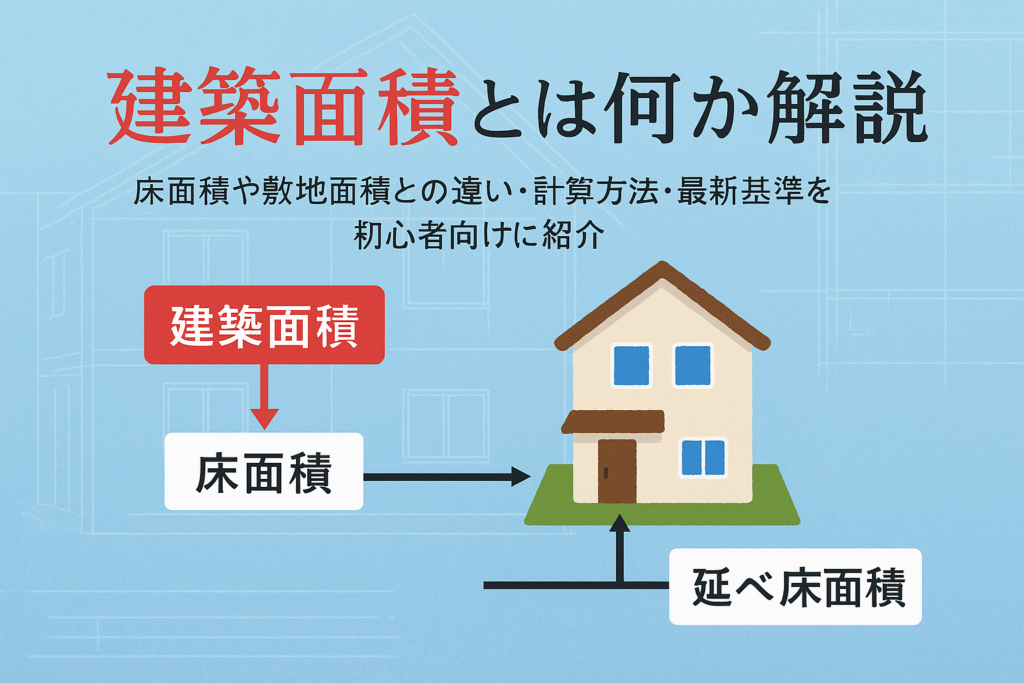

「建築面積」という言葉、住宅選びや土地活用を考える際によく目にしますが、実際に「どこまでが範囲なのか」「延べ床面積や敷地面積と何が違うのか」悩んでいませんか?

建築基準法では建築面積の定義が明確に規定されており、住宅や土地を有効活用するには、正確な知識が不可欠です。たとえば、建築面積の算定には「外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積が基準」とされ、バルコニーや庇、ひさしなどの突出部は【1m】を超えると計算に含まれるなど、細かなルールが存在します。

誤解しやすい「建築面積」と「延べ床面積」の違いを理解しないまま設計計画を進めると、予定していた家が建てられない、もしくは「建ぺい率オーバー」で追加費用ややり直しになるリスクも。数十万円単位で損失が生じる事例も少なくありません。

本記事では、「建築面積」の定義や具体的な算定方法、注意すべき法的ポイントまで、専門家が最新データをもとにわかりやすく解説します。住宅設計や土地活用時に後悔しないための知識が身につくだけでなく、最後まで読むと失敗しないための実践的な判断基準や、周辺知識もしっかり理解できます。あなたの大切な土地や家を守るため、一緒に「建築面積」の本質を学びましょう。

建築面積とはが分かる!基本定義と建築基準法に基づく法的根拠の詳細解説

建築面積とは何かをわかりやすく|基礎から丁寧に解説

建築面積とは、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指します。つまり、真上から見たときに建物がどれだけの土地を占めているかが分かる指標です。建物の規模や土地の有効利用を考える際に非常に重要で、住宅や店舗、マンションなど用途を問わず共通で使われる基準となります。

わかりやすく整理すると、次のようなポイントに注目できます。

-

建築面積は地上部分の投影面積のみを対象とします

-

階数や地階、地下室によって数値が変動することはありません

-

無柱空間やピロティ部分も、上部に屋根等があれば算入対象となります

下記のテーブルは建築面積に関わる主な用語をまとめたものです。

| 用語 | 内容 |

|---|---|

| 建築面積 | 外壁等の中心線で囲まれた水平投影面積 |

| 床面積 | 各階の天井投影面積の合計 |

| 延べ面積 | 全階の床面積の合計 |

| 敷地面積 | 建物を建てる土地の総面積 |

建築面積の定義と目的とは|水平投影面積の解説とイメージ図解

建築面積の定義は建築基準法で厳格に定められています。敷地利用計画や建築設計をするうえで不可欠な指標であり、土地ごとの建築制限や都市計画にも影響を与える重要な情報です。

水平投影面積とは、建物を真上から見おろしたときの面積であり、「庇」や「バルコニー」などの外に張り出す構造部分が建築面積に含まれるかどうかもポイントです。例えばバルコニーの奥行きが1mを超えるときや、3方を壁で囲まれる場合は算入対象になります。

建築面積の主な役割は次の通りです。

-

敷地と建物のバランス把握(建ぺい率管理)

-

法令適合性の判定(違法建築リスクの回避)

-

不動産取引時の明確指標として利用

建築基準法における建築面積の位置づけと条文根拠

建築面積の規定は建築基準法第2条第一号および施行令第2条に明記されています。建物の外壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積を公式な定義とし、これに基づいて建ぺい率や容積率の計算がなされます。

法的根拠が明確なため、不動産や住宅の設計段階から必ず確認が行われ、自治体ごとに用途地域などによる追加制限が設定される場合もあります。必要に応じて自治体が提供する都市計画図や敷地条件を逐一確認することが重要です。

建築面積が建ぺい率や容積率に与える影響

建築面積は、建ぺい率や容積率という土地・建物制限の基準に直結します。建ぺい率は敷地に対する建築面積の割合を示し、宅地やマンション、店舗等の配置プランや法令適合性を判断する指標です。

建ぺい率=建築面積 ÷ 敷地面積 × 100%

また、容積率は延べ床面積を敷地面積で割った値で、敷地利用の上限を示す役割があります。用途地域や道路幅員によっても変動し、都市計画に大きな影響を与えます。

-

主要な影響ポイント

- 建ぺい率:建物規模の上限を決める

- 容積率:延べ床面積に対する規制となる

- 除外部分:バルコニーや庇の一部は条件によって除外可

このように建築面積は、住まいや不動産活用に直結するさまざまな判断基準の要です。

建築面積にはどこまで含まれる?範囲と含まれない部位の精密判定基準

建築面積は、建築基準法に基づき建物の「外壁や柱の中心線で囲まれる部分の水平投影面積」で定義されます。しかし、実際にはどの部分が建築面積に含まれるか、誤解が生じやすいポイントです。建物の敷地利用効率や法令遵守のためにも、含まれる範囲と含まれない部位を正確に理解することが重要です。

下記のテーブルは、建築面積に含まれる代表的な部位と、算入されない部位をまとめたものです。

| 部位 | 建築面積への算入 | 判定基準のポイント |

|---|---|---|

| 屋根(壁・柱あり) | 含まれる | 外壁等に囲まれた部分 |

| バルコニー(条件付) | 条件次第 | 奥行1m超、三方以上壁囲いで算入 |

| 庇・ひさし | 条件次第 | 出幅1m超で算入、一部緩和規定あり |

| 地階(地下室) | 含まれる | 地表から高さ1m超は含む |

| 開放ピロティ・ポーチ | 条件次第 | 外気開放・庇出幅など緩和規定適用で判断 |

| カーポート・屋根のみ | 含まれない事例有 | 壁・柱の有無による |

バルコニー・庇・屋根などの突出部の取り扱い|1mルールの詳細

バルコニーや庇、屋根など建物から突出した部分は、建築面積に算入されるかどうかは形状や寸法によります。特に重要なのが「1mルール」で、これは庇やバルコニーなどの突出部が外壁から水平に1m以内なら建築面積に含めないという原則です。1mを超える場合、超過分だけでなく全体を建築面積に算入します。屋根でも同様で、壁や柱が設けられている場合は原則として面積に入ります。

強調しておくべきポイント:

-

外壁からの突出が1m以内:算入不要

-

外壁から1m超:全体が算入対象

-

三方向以上に壁や袖壁あり:原則算入

建築面積バルコニー計算時の例外と具体的注意点(3方壁・袖壁など)

バルコニーは、その奥行や囲み具合によって判断基準が変わります。特に「3方壁」や「袖壁」がある場合は、屋外空間であっても建築面積に含まれるケースが大半です。また、マンションなどの共用バルコニーも、原則として算入します。

-

三方を壁・袖壁で囲まれている場合は算入

-

奥行が1m以内なら例外的に算入しないことも

-

バルコニー下に居室や駐車場がある場合は算入率が上がる

こうした判定には、建築基準法の厳密な確認が必要です。不安があれば専門家に相談しましょう。

庇・軒先の建築面積計上ルール|突出寸法と後退部分の処理方法

庇や軒先についても、原則「1mルール」が適用されます。外壁からの突出が1mを超える部分や、柱・壁が支える構造であれば建築面積に含まれます。テラス用の日除けや簡易的なひさしで出幅が1m以下なら算入されません。

-

全長1mを超える庇:その全体が算入

-

柱で支えた庇:柱間の外側ラインまで投影して算入

-

出幅が1m未満であれば算入しない場合が多い

判断が難しい場合は設計段階で行政に確認すると安心です。

地階(地下室)や車庫・カーポートの面積取り扱いの詳細解説

地階(地下室)は、その上部が地表から高さ1mを超えると建築面積に算入されます。一方、車庫やカーポートは壁や柱がない場合、建築面積に含まれないこともあります。しかし、ガレージタイプで3方以上壁がある場合や、高さ制限を超えていると面積扱いとなるので注意しましょう。

| 部位 | 建築面積算入の可否 | 主な判定ポイント |

|---|---|---|

| 地階 | 一部算入 | 上部の高さ、用途 |

| 車庫 | 原則算入 | 壁・柱、開放性 |

| カーポート | 原則非算入 | 壁や柱なし、屋根のみ |

開放ピロティ・玄関ポーチの緩和条件と適用範囲

開放ピロティや玄関ポーチは、外気に開放されているか、庇の出幅など条件を満たしていれば建築面積に算入されない場合があります。具体的には、支柱のみで壁がないピロティや、ポーチが1m以内の出幅であれば面積から除外可能です。

-

全面開放型のピロティは非算入

-

玄関ポーチも1m以内の出幅なら非算入

-

壁や手すりで三方囲まれている場合は算入

判断が難しい部分は必ず公式見解を確認しましょう。

屋根のみの場合や中庭などの非算入基準

屋根だけで壁や柱がない場合や、建物内部に設けられた中庭(パティオ)は、その形状次第で非算入となるケースがあります。屋根付きの中庭が壁で囲まれていれば算入ですが、そうでなければ除外されます。

-

屋根のみ:壁・柱がなければ原則非算入

-

中庭も同様に、囲まれていなければ非算入

-

パーゴラやルーバー屋根は非算入例が多い

細かな判定は現地調査と行政の指導で最終確認が必要です。

延べ床面積・床面積・敷地面積との違いと判別ポイント

延べ床面積とは何か?建築面積や床面積との違いを分かりやすく整理

延べ床面積は、建物すべての階層の床面積を合計した面積を指します。住宅やマンション、店舗などさまざまな建築物で重要な用語となり、建築基準法をもとに算出されます。建築面積は建物の外壁または柱の中心線で囲まれた水平投影面積、床面積は各階ごとの有効使用部分の面積を指します。これらの用語の違いを理解することで、土地や建物の利用計画や法的規制を適切に把握できます。

下記のテーブルで、それぞれの違いを整理します。

| 用語 | 定義 | 含まれる部分例 |

|---|---|---|

| 建築面積 | 建物の外周で囲まれた水平投影面積 | 庇、バルコニー等 |

| 床面積 | 各階ごとの有効な床部分の面積 | 居室、廊下など |

| 延べ床面積 | 全階の床面積の合計 | 地階を含む場合あり |

延べ床面積に含まれる部分・除外部分の判断基準

延べ床面積に算入される部分は、建物内の居室や廊下、収納などの床となる部分です。一方、吹き抜けや小屋裏収納、天井高が1.4m未満のロフト、車庫や自転車置き場など建築基準法上で除外が認められた部分は含まれません。

主な判断基準

-

含む:居室、廊下、玄関、地下室

-

除外:天井高1.4m未満のロフトや小屋裏収納、屋外駐車場、ベランダ(要件該当時)

各自治体や用途地域による条件もあるため、個別のケースは確認をおすすめします。

建築面積と床面積の法律上の定義の比較

建築面積は建築基準法で「建物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と明記されています。一方、床面積は「壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平方向の面積」です。建物の構造部分や用途別に扱いが異なる場合があり、例えば、バルコニーや庇の投影長さや位置によって建築面積への算入有無が大きく変わります。法律上の取り扱いを正確に理解し、設計図や図解で照合することが必要です。

敷地面積の定義と建築面積計算への影響

敷地面積は、建物の建築が許可された土地全体の面積を指します。敷地面積が建ぺい率や容積率の計算根拠となり、建築面積を算定する際の基準となります。たとえば、敷地面積が広いと、それだけ建築面積や延べ床面積に余裕を持たせることができ、理想の住まいづくりに影響します。敷地内で住宅・駐車場・庭などの各要素のバランスを考える際にも、この数値は非常に重要です。

セットバック・道路後退部分の敷地面積算入可否

接道義務を守るためのセットバック部分や道路後退地は、敷地面積に含めることができるかが建物計画に大きな影響を与えます。都市計画区域内では、原則として道路中心線から2m以内にある部分は建築基準法上、敷地面積に含めません。これにより、建ぺい率や容積率の計算時にも影響が及びます。

-

含まれない:道路中心線から2m以内の土地部分(セットバック部分)

-

含まれる:それ以外の土地部分

計画時には、法規や自治体の条例を必ず確認し、将来的なトラブル防止のためにも正確な計算と認識が求められます。

建築面積の正確な計算方法と実践的なステップバイステップ

建築面積計算手順|外壁中心線のトレースと面積測定

建築面積は、建築基準法に基づき「外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」を指します。計算の基本ステップは以下の通りです。

- 図面上で外壁や柱の中心線を丁寧に確認します。

- 建物を水平投影し、平面図で囲まれた面積を求めます。

- 計測範囲には庇・バルコニー・テラスなどが含まれる場合がありますので、各部位の扱いも確認が必要です。

建築面積と似ている用語に「延べ床面積」「床面積」がありますが、それぞれ算入部分や計算方法が異なります。正しい用語理解は不動産購入や設計時のトラブル回避に役立ちます。

具体的計算事例集|単純・複雑形状建物や間取り別の計算例

建築面積の計算は単純な長方形の建物であれば、長さ×幅で算出できます。一方、L字型やT字型など複雑形状の場合は、各部屋ごとに区分し小分けにして面積を出してから合計します。

| 形状 | 計算方法例 |

|---|---|

| 正方形 | 一辺×一辺(例: 10m×10m=100㎡) |

| 長方形 | 縦×横(例: 8m×12m=96㎡) |

| L字型 | 各部分の面積を算出し合算 |

| 凸凹型 | 大小に分割しそれぞれの面積を加算 |

バルコニーや庇、ポーチについては下記のように取り扱いを区別します。

-

バルコニーが外壁から1m以上突出した場合や三方壁付きの場合は面積に算入されやすいです。

-

庇は出幅が1m以内だと原則除外されますが、1mを超えると算入となる点に注意が必要です。

よくある計算ミスと注意点|庇の算入誤認や突出部誤解

建築面積の計算で失敗しやすいポイントは、以下の通りです。

-

庇やバルコニーの面積算入:1m以内なら除外、1m超えると含まれるため、寸法取り違えは要注意です。

-

屋根付き部分の誤解:玄関ポーチやテラスも屋根の有無や壁の有無で取り扱いが変わります。三方壁に囲まれ屋根がある場合は建築面積に含まれることが多いです。

-

地下部分:地階(地下室)は、構造や用途によって取り扱いが異なるため、建築基準法を十分確認することが重要です。

ミス防止ポイントとして、設計図面を用い第三者によるダブルチェックを実施することが推奨されます。

建築面積の上限計算方法|敷地面積と建ぺい率からの算出

建築面積の最大値は、敷地面積と建ぺい率で決まります。計算式は以下の通りです。

最大建築面積 = 敷地面積 × 建ぺい率(%)/100

たとえば、敷地が150㎡・建ぺい率60%の住宅用地の場合、

150㎡×60%=90㎡が上限です。

建ぺい率には地域ごとの制限があるため、用途地域や都市計画区域を正確に把握しておくことが大切です。

建ぺい率地域ごとの制限概要と建築計画の最適化手法

建ぺい率は住居専用地域で30%〜60%、商業地域などは80%など異なります。制限を超えると建築確認申請が通らず設計変更が必要になる場合もあります。

| 地域種別 | 一般的な建ぺい率 |

|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 | 30%~50% |

| 第2種住居地域 | 60% |

| 商業地域 | 80% |

計画時は以下の工夫が有効です。

-

必要な面積を確保するには、吹き抜けや半地下を活用する

-

屋根や庇、バルコニーのサイズ・形状に注意し面積オーバーを防ぐ

用途地域・法制限を正しく理解し、納得できる家づくりやリフォーム計画に役立てましょう。

建築面積と建ぺい率・容積率の関係性の応用と具体例

建ぺい率の意味と建築面積の制限に与える役割

建ぺい率は、土地面積に対して建物が占めることのできる建築面積の割合を指します。たとえば50%の建ぺい率であれば、100平方メートルの敷地には50平方メートルまでしか建築面積として建物を建てられません。土地の用途地域や区域ごとに上限値が設定されており、都市計画や住環境の保護を目的に厳しく規制されています。建築面積にはバルコニーや庇の一部、ポーチ、屋根下の空間なども条件によって算入されるため、設計段階で細かく確認することが重要です。敷地形状や隣地との距離によっても制限が変化しますので、都市計画図や自治体の公開情報を活用して、建ぺい率と建築面積の関係を正しく把握しましょう。

地域別建ぺい率基準と実際の建築可能面積の算定

地域によって建ぺい率の基準値は大きく異なります。以下のテーブルで代表的な用途地域における建ぺい率上限とその特徴をまとめました。

| 用途地域 | 建ぺい率上限 | 特徴 |

|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 40~50% | 良好な住環境維持、戸建住宅メイン |

| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 集合住宅や中規模建築が可能 |

| 商業地域 | 80% | 店舗・事務所ビルなど大規模建築も可能 |

たとえば、敷地面積120平方メートル・建ぺい率50%の場合、建築可能な建築面積は最大60平方メートルです。地域や角地緩和、都市計画の指定によっては上限緩和も認められるケースがあります。必ず図面や公式情報を使って、具体的な上限値を算定してください。

容積率との違いと延べ床面積との具体的連携

容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合を制限するものです。建ぺい率=敷地面積に対する建築面積の割合と似ていますが、容積率は建物全体の延べ床面積が基準となる点が大きな違いです。下記のリストでその違いを整理します。

-

建ぺい率

- 敷地と建築面積の関係

- 1階の建築面積が主な対象

-

容積率

- 敷地と延べ床面積の関係

- 階数が増えると延べ床面積も増加

建築計画時は両者を同時に考える必要があり、例えば容積率が高い地域では複数階建ての住宅やビルが建てやすくなりますが、建ぺい率の制限で敷地を大きく残す必要があります。

容積率計算時の延べ床面積の定義と例示

延べ床面積とは、建築物の各階の床面積を合計した数値のことで、容積率の計算時に基準となります。計算方法の具体例を次のテーブルでご紹介します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 各階床面積合計 | 各フロアの床面積を合算 |

| 容積率 | 延べ床面積÷敷地面積 |

| 算入対象外の例 | 地階の一部、駐車場など |

たとえば、敷地面積100平方メートル・容積率200%の場合、延べ床面積は200平方メートルまで可能です。2階建てで各階100平方メートルずつ設計できるイメージになります。ただし、地下室やピロティ、共用部分などは法令で算入しない部分もあるため、建築基準法や自治体ルールを確認して正確に計算しましょう。

書類での建築面積の確認方法と行政手続きのポイント

建築面積の記載される主な書類一覧|設計図面・登記簿・確認申請書

建築面積は様々な公式書類に記載されており、信頼性の高い情報源として利用できます。主要な書類は以下の通りです。

| 書類名 | 建築面積の記載位置 | 確認できるその他情報 |

|---|---|---|

| 設計図面 | 各階平面図・面積表 | 外壁、柱位置、床面積、延べ面積 |

| 建物登記簿 | 建物詳細欄 | 構造、延床面積 |

| 建築確認申請書 | 建築計画概要・面積欄 | 用途、敷地面積、建ぺい率 |

設計図面では、外壁や柱の中心線で囲まれた部分の投影面積が具体的に示されています。登記簿は完成物件の公式記録となり、建築確認申請書は設計段階での数値や用途地域との関係まで確認可能です。建築面積の正確な把握にはこれら複数の官方書類を照合することが大切です。

建築面積を知るための役所問い合わせや資料請求手順

建築面積の正確な情報が必要な場合、役所や法務局から資料を取り寄せることができます。

-

市役所や区役所の建築指導課へ問い合わせる

-

所有する土地・建物に関する登記簿を法務局で取得する

-

設計事務所や施工会社から設計図面の写しを依頼

-

建築確認申請書の写しや閲覧も役所窓口で請求可能

手続き時は、物件の所在地や所有者情報を用意しておくとスムーズです。資料請求は状況により手数料や日数が必要な場合があるので注意が必要です。

計算の最新ルールや法改正の把握方法

建築面積の定義や算定方法は、建築基準法に基づいており、法改正で運用が変更されることもあります。常に最新のルールを確認するためには、国土交通省や各都道府県の公式ウェブサイト、建築士会や建築指導課から発信される情報が役立ちます。

-

国の法令検索システムで建築基準法・施行令をチェック

-

都市計画や用途地域の変更情報は自治体の公告や案内を参照

-

建築業界団体が出すガイドラインや解説資料も定期確認

また、庇やバルコニー、地下室など特殊な形状の扱いは逐次改正されることがあるため、最新情報に目を通しておくことが重要です。

確認申請時の注意事項や変更点の影響

建築確認申請を行う際には、申請時点の制度やルールを厳密に反映する必要があります。以下のポイントに注意してください。

-

面積計算は壁芯(外壁や柱の中心線)で行う

-

庇・バルコニーの長さや出幅による算入・不算入条件

-

用途地域や建ぺい率制限が敷地や設計に与える影響

変更点を見落とすと、再申請や設計変更が必要になる場合もあります。特に近年は都市部を中心に用途地域や容積率の見直しも進んでいるため、常に最新版の情報で確認申請を進めることが安全です。

建築面積を踏まえた住宅設計・土地活用のプランニング実践術

建築面積を最大限に活用するための設計上のポイント

住宅設計において建築面積を有効に使うことは、快適な住空間と法規遵守の両立に直結します。特に床面積や延べ面積との違いを正しく理解し、用途地域や敷地条件を的確に把握することが重要です。効率的な設計のためには、以下の点をしっかり押さえておくと失敗がありません。

-

建物のアウトライン(外壁や柱の中心線)で建築面積を計算する

-

バルコニーや庇(ひさし)は奥行き・構造によって面積への算入基準が異なる

-

屋根、ポーチ、テラスの扱いも建築基準法で細かく規定されている

敷地ごとに異なる建ぺい率・容積率の制限を把握し、それに基づいて間取りや外構計画を行うことで、限られた土地の中で最大限に住まいをデザインすることができます。

緩和措置活用で建築面積を抑えながら充実した住宅作り

建築基準法には、一定条件を満たす場合にバルコニーや庇などが建築面積に含まれない「不算入規定」があります。この緩和規定を上手く活用すると、制限を超えずに広い屋外空間や使い勝手の良い設計が可能です。

下記の表で代表的な緩和条件を整理します。

| 部分 | 面積への算入例 | 主な条件例 |

|---|---|---|

| バルコニー | 原則算入。ただし、外周3方が壁でなく「庇」タイプで奥行1m以下なら不算入 | 壁がなく、屋根だけ、奥行1m以下 |

| 庇(ひさし) | 原則算入。奥行1m以下なら不算入 | 水平距離1m以下・構造体から突出している部分 |

| ポーチ | 壁または柱があると算入。屋根のみの場合は緩和条件あり | 屋根のみ、奥行1m以下であれば原則不算入 |

| 地下室 | 地階全体は床面積・延べ面積対象、建築面積にはカウントしない場合がある | 地下に有効空間を確保可能 |

このような緩和を意識することで、開放的ながら法規制内に収める間取りを実現できます。特にバルコニーや庇の設計は慎重に検討しましょう。

土地購入時に考慮すべき建築面積制限と建ぺい率の調査方法

土地を購入する前には、建築面積だけでなく建ぺい率や容積率などの各種制限を調べておくことが成功のカギです。まず土地の用途地域や敷地面積を確認し、実際に建てられる住宅の規模を把握します。建ぺい率はその土地に対する建築面積の上限となり、敷地ごとに細かく定められています。

調査方法のポイントは以下の通りです。

-

市区町村の都市計画図や地積測量図で土地情報を入手

-

用途地域・建ぺい率・容積率・前面道路幅員などを必ず確認

-

計算例:土地面積100㎡、建ぺい率60%の場合、建築面積は最大60㎡まで

用途地域や建ぺい率の項目は、将来的に家を建て替える際にも大きく関わるため、早めの段階から正確に押さえておきましょう。

実際の土地選び・売買で役立つ建築面積の見極め方

購入候補の土地ごとに、どれだけの住居が建てられるかを具体的に予測することが理想的です。ここで大切なのは、机上の計算だけでなく、バルコニー・庇・出窓・外構の取り扱いなど細かい建築面積の解釈も意識することです。

ポイントリスト

-

プラン段階で建築面積の算入・不算入部分を建築士にチェックしてもらう

-

バルコニーや庇の使い方を工夫し、建ぺい率内で最大限の居住性を確保

-

部分的な地下室やピロティなど特殊構造にも着目し、合法的な増床ができるか検討

-

不動産業者や設計事務所とも連携し、実際に建つ住宅規模を早期に確認

こうした事前準備を徹底することで、いざ建築する際に“理想の暮らし”を形にしやすくなります。建築面積は見えない制限となりがちですが、正しい知識と最新情報で有効活用できます。

建築面積に関するよくある質問と疑問の解決セクション

建築面積にはどこまで含まれる範囲は?|バルコニー・庇・車庫の扱い

建築面積は建築基準法で「建物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と定義されています。そのため、バルコニーや庇、車庫などがどこまで含まれるかは条件によって異なります。バルコニーや庇が外壁の水平距離1m以内の場合、建築面積に算入されます。また、床のない庇やバルコニーで1mを超える部分は不算入になるのが基本です。車庫やポーチも外壁に囲われていれば建築面積に含まれます。詳細は以下のようになります。

| 部分 | 建築面積へ算入される例 | 算入されない例 |

|---|---|---|

| バルコニー | 床があり3方を囲まれ1m以内 | 屋根のみ・床なし、または1mを超える床の出幅 |

| 庇 | 出幅1m以内 | 出幅1m超 |

| 車庫 | 外壁や屋根で囲まれている場合 | オープンなカーポートや駐車場 |

建築計画時は、自治体や設計基準を必ず確認しましょう。

地下やピロティは建築面積に入るのか?

地下室やピロティ(建物の1階部分が柱で持ち上げられている空間)の扱いも重要です。地下室は、その上部に地上部分がなく緑地や庭になっていれば建築面積には含まれません。しかし、ピロティのように支柱や柱で囲まれ、上部に建築物が存在する場合は、その投影部分が建築面積に含まれます。

-

地下:上部に建物がなければ原則不算入

-

ピロティ:柱で支える1階部分は算入

-

駐車場:外壁や屋根の有無で判断

建物の形や構造によって算入基準が細かく異なるため、専門家のアドバイスを受けることが理想的です。

建築面積の計算方法や確認方法がわからない場合は?

建築面積は以下の流れで算定します。

- 外壁または柱の中心線で囲まれた平面図を用意します。

- 水平投影の面積を計算します。

- バルコニー・庇などの突出部分も加えます(ただし規定範囲まで)。

計算が難しい場合や確認したい場合は、土地の登記事項証明書、建築確認申請書、住宅設計図を照らし合わせるのが有効です。また、建築士や自治体窓口での相談もおすすめです。

| 必要な資料 | 利用方法 |

|---|---|

| 設計図面 | 面積の境界線、詳細を確認 |

| 建築確認申請書 | 正式な面積データを把握 |

| 登記事項証明書 | 公的な土地・建物情報を確認 |

間違いがないよう、専門的なチェックを行うことが重要です。

建築面積と建ぺい率の関係、地域による違いは?

建築面積と建ぺい率は切っても切れない関係にあります。建ぺい率は「敷地面積に対し、建築面積が占める割合」を示し、用途地域ごとに上限が定められています。たとえば、第1種低層住居専用地域では建ぺい率40~60%程度が一般的です。建築面積が増えすぎると、建ぺい率を超えて建築許可が下りません。各用途地域の基準を必ず把握することが重要です。

| 用途地域 | 一般的な建ぺい率上限 |

|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 | 40~60% |

| 第1種中高層住居専用地域 | 60% |

| 商業地域 | 80% |

土地の有効活用や申請時のトラブル防止のため、事前確認は必須です。

建築面積を減らす・最適化するための実務的ポイント

建築面積の最適化は土地の最大活用や法令クリアの重要な手段です。建築面積を抑えるには、バルコニーや庇の出幅を1m以内に設計する、ピロティを活用する、外壁や柱の配置を工夫するなどが有効です。

-

バルコニーや庇の出幅を1m未満に抑える

-

オープンなカーポートを利用し面積に含めない

-

無駄な凹凸や突起を減らし設計の効率化

-

住まいの快適性と敷地制限のバランスを意識

専門家と相談しながら、希望の間取りと建ぺい率内で最良のプランを目指しましょう。

最新事例紹介と建築面積に関わる実務的知見の共有

専門家による解説や判例、実データを交えた最新建築面積トピックス

建築面積は法改正や判例の影響を受けやすい分野です。最近ではバルコニーや庇の取り扱いについて、特定のサイズや構造要件を満たす場合に建築面積から除外される緩和措置が広まりつつあります。実務上よく相談されるのが、「屋根付き玄関ポーチや1mを超える庇はどこまで面積に算入か」「バルコニーは三方が壁で囲まれているかどうか」といった細かな規定。これらは建築基準法施行令の内容や行政指導、そして最新判例の解釈を踏まえて判断されます。

敷地・用途・構造ごとに規定が異なる点も多いです。例えばマンションの共用廊下や住宅のカーポートも、条件により面積への算入の可否が変わります。建築基準法や都市計画の最新情報を踏まえて、専門家による適切な判断や事前の相談が非常に重要です。

建築面積変更例・緩和規定の活用事例紹介

最新の緩和規定や行政解釈を活用した設計事例を紹介します。

| 事例内容 | 解説 |

|---|---|

| バルコニー 手すり高1.1m未満の場合 | 外壁と見做されず、条件付きで建築面積に不算入となることが多い。 |

| 庇(ひさし)突出最大2mまで | 2m以下の庇で柱がない場合、建築面積に含めず設計可能。 |

| 地下室の入口付帯屋根 | 距離・高さ・構造要件クリアで面積計上免除される事例あり。 |

| 住宅北側の袖壁付きバルコニー | 3方が壁で囲まれると面積に加算、2方以下なら除外扱い。 |

このように実務現場では、建築面積を抑え有効利用できる緩和規定の活用が資産活用や土地評価にも大きく生きています。設計前に最新事例・規定を必ず確認し、条件に合わせたプラン作成を行いましょう。

建築面積を正しく理解することで得られる住宅設計や資産活用のメリット

建築面積の正確な理解は、土地の有効活用や理想の住宅を実現する上で非常に大きなメリットがあります。

-

土地購入・設計段階から最適なプラン選定が可能

-

建ぺい率制限を正確に把握でき、無駄のない土地活用を実現

-

資産価値を維持・向上させるための条件整理がしやすい

-

将来的なリフォームや増築時も、違法となりにくい設計ができる

特に都市部や用途地域内の厳しい制限下では、玄関ポーチやバルコニーの面積算入条件を上手く活用することで、限られた敷地面積でも広く快適な住空間を確保できます。また、不動産取引時には建築面積と延べ面積の違いを正しく理解しておくことで、売買双方の納得感やトラブル抑止にも繋がります。

今後は法改正や緩和規定の活用に加え、最新の判例動向や行政解釈も意識することで、より柔軟に理想の住まいづくりや資産価値向上が可能になります。